(※この記事は2022年1月13日に更新されました)

さぁさぁ、2つ目の神玉獲りに来たわよ!

獲りに来たって…。初穂料500円が必要だよ~

現在、上州巡拝の旅と題して「7つの神玉集め」イベントを開催しております。

詳しくはこちらをご覧ください!

私も参加し、1社目「進雄神社」を訪れて、一つ目の神玉を手に入れることに成功しました。

その第2弾です。

今回は富士浅間社の記事となります。

- 富士浅間神社の由来

- 富士浅間神社の御祭神

- 富士浅間神社の散策の様子

1社目の「進雄神社」を訪れた記事も読んでいただけると嬉しいです。

ぜひ、ご覧ください!

富士浅間神社について

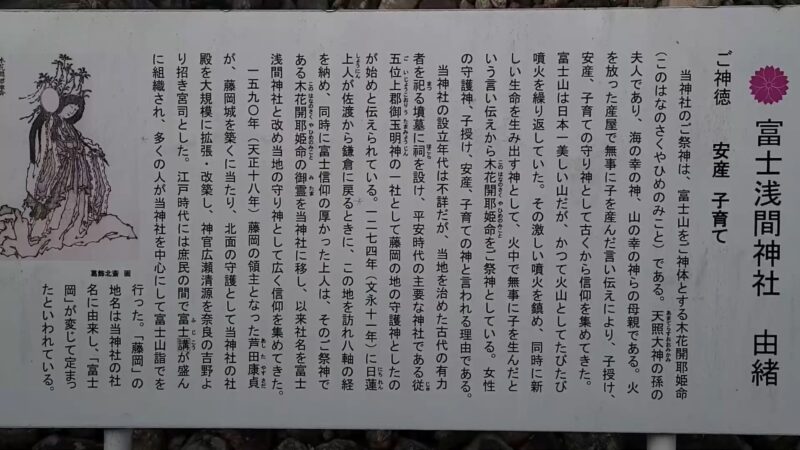

富士浅間神社の由来は、このように書かれています。

七百年以上前の鎌倉時代

富士浅間神社ホームページより引用しています

幕府を批判して佐渡に流された日蓮が、許されて帰る途中この地に立ち寄り

富士山の御霊を当神社に分け祀りました

そもそも、浅間神社という名前いろいろな所でを聞くと思いませんか?

Googleマップなどで検索してみてください。

たくさんの浅間神社を発見することができます。

たくさんの浅間神社はどういった意味があるのでしょうか。

浅間神社の由来

浅間神社は、もともと富士山信仰が由来です。

今でこそ、どっしりと構えた雄大な富士山ですが、大昔は噴火を繰り返す活発な山だったんです。

もちろん富士山は活火山ですから、今も噴火の危険があるわけですが…

都市伝説系のYouTubeなどでは、「富士山は周期で噴火が起きています!今がその時です」という投稿がとても多く散見されます。

昔の人たちは繰り返す富士山の火山を鎮めるため、たくさんの浅間神社の最初となる「富士山本宮浅間神社」を建てました。

のちに富士山信仰の広まりと共に、全国に浅間神社が建てられていくのです。

現在では浅間神社は、全国に1300社以上あるといわれています。

正確には、浅間神社という名前が付いたものが他の神社と合わさり名前を変えた神社もあるので、全部で1900社はあったのではないかという話です。

そんな浅間神社ですが、群馬にある富士浅間神社もそのひとつです。

浅間神社の読み方は「あさま」「せんげん」どちら?

群馬県に浅間山は「あさまやま」と読みます。

じゃあ、富士浅間神社は「ふじあさまじんじゃ」なのか?

いいえ、違います。

「富士せんげん神社」が正解です。

全国にある浅間神社の読み方はどうなのでしょうか。

富士山本宮浅間大社は「富士山本宮せんげん神社」と読むのを筆頭に、

全国の浅間神社(一部を除いて)が「せんげん神社」と呼ばれています。

※一部の神社とは、山梨県にある「浅間神社」「河口湖浅間神社」「一宮浅間神社」の3社のみ「あさま」と読みます。

話は戻りますが、群馬県の浅間山が「あさま山」なのに、なぜ「あさま神社」と言わないのか?

「あさま」の由来は、古語ではあさまの意味として火山を意味していたといわれています。

アイヌ語でアサマとは「火を吹く燃える岩」というらしいです。

このことから、あさまの呼び名は火山に対してつけられたものだと推測されます。

「せんげん」の由来は、あさまと呼んでいたものが、鎌倉から江戸時代にかけて熟語を音読みにする中国文化に影響を受けたと考えられています。

あさまをせんげんと呼ぶことで浅間神社を「仙元神社」と書いていたこともあったようです。

御祭神は桜の神

富士山の御祭神は木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)です。

浅間神社は富士山と深くかかわりがある神社なので、もちろん御祭神は同じになります。

このコノハナサクヤヒメとは、日本神話に出てくる女神であり、桜の花の語源ともいわれています。

絶世の美女と謳われたコノハナサクヤヒメは、竹取物語のかぐや姫のモデルであったと言われています。

では、日本神話ではコノハナサクヤヒメはどのように語られているのでしょう。

日本神話のコノハナサクヤヒメ

コノハナサクヤヒメは、天照大御神(アマテラスオオミカミ)の天孫、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の一目ぼれで、夫婦となったとされています。

しかし、コノハナサクヤヒメは一夜にして子を宿したため、ニニギノミコトは疑惑を持つこことなりました。

コノハナサクヤヒメは身の潔白を示すため産室で、身に火をふるいかけて、3人の御子を産みます。

このような神話から、火を噴く山「富士の神」として崇められるようになったという伝説があります。

神話になぞらえてコノハナサクヤの御利益は、次のように示されています。

ご利益、主に火難除け、安産や子授かり。

との2つは有名で、他にも幅の広いご利益やご神徳がある神様とされています。

追記:

実は、コノハナサクヤの神話には、こんなエピソードもあります。

夫婦になる前の話

コノハナサクヤヒメの父、大山津御神(オオヤマツミノカミ)は石長比売(イワガナヒメ)も含め2人とも嫁げないかと、ニニギノミコトに話をします。

このイワガナヒメは岩のような強靭な生命力を持つ反面、とても酷く醜い容姿をしていました。

ニニギノミコトはその容姿を見て、オオヤマツミカミの元に送り返します。

実は、イワガナヒメをめとれば末代までの永遠の命を手に入れられたのです。

しかし、コノハナサクヤヒメとだけ夫婦になったので、結局その力を得ることはできず、人間と同じ寿命になったとの話です。

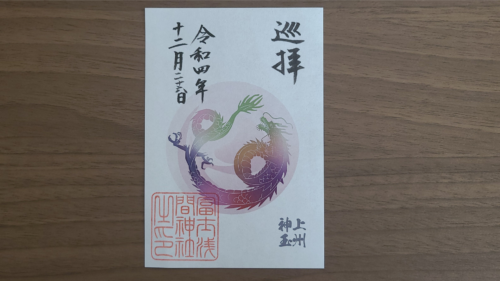

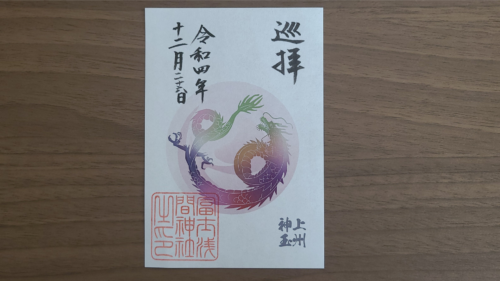

神玉と御朱印

神玉は、御祭神コノハナサクヤヒメの桜の神になぞらえて桜の絵と、富士山がきれいに描かれていました。

御朱印も今回のイベントにちなんだ、神玉の御朱印が用意されています。

ここで、お巫女さんより貴重な話が聞けました。

「沼田市にある榛名神社、下仁田町にある中之嶽神社、どちらも山の深いところにあります。冬には雪が降るこの土地に足を運ぶのは大変なのでお気を付けください」との事。

執筆時点で12月末です。

これから積雪が増えるので、いけるか不安が残ります。

境内を散策

神社内を散策している様子を見ていきましょう。

こちらは第一の鳥居です。

ここが入り口となります。

富士山の信仰から始まった浅間神社なので、鳥居に富士山の文字が入ってますね。

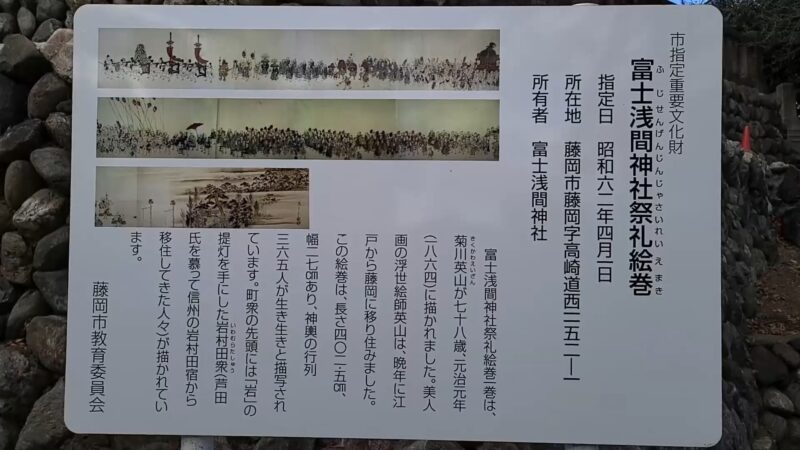

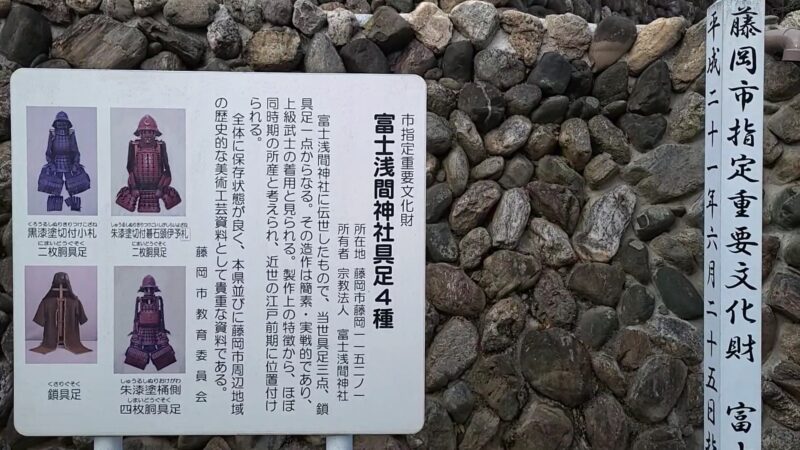

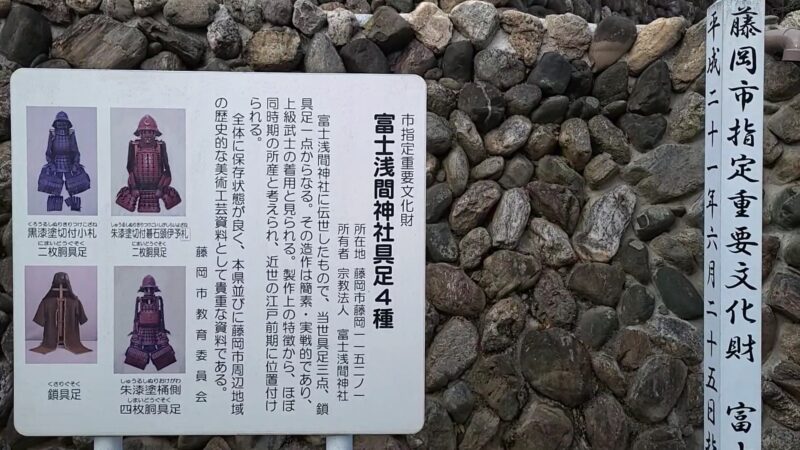

市指定文化財や富士浅間神社の由緒を確認することができます。

この地は「群馬県藤岡市」というところなんですが、ひとつ豆知識です。

藤岡という地名は、初めは富士山にちなんで「富士岡」とされていたそうです。

しかし、富岡という地名があることから、藤岡と名付けるようになったとか。

富岡といえば、世界遺産に登録をされた「富岡製糸場」が有名ですよね。

第二の鳥居をくぐると左手に手水舎があります。

現在は水は止めてありました…

清めてから拝殿へ向かいたいですね。

拝殿です。

手前ののぼりに書いてある「ペタンコ」については、私のYouTubeチャンネル内で説明しています。

よかったら見てください。

>>YouTubeチャンネル【いちごちゃんねる】富士浅間神社の散策の様子

私の0歳の娘が元気に育つように、子育ての神様にお参りをしました。

境内を散策していると、他にもたくさんのものを見る事ができます。

浅間神社の隣に、浅間公園があります。

そちらには、八坂神社がありますのでそちらも見ておくといいでしょう。

実は、浅間神社と八坂神社の神輿が同じところに収められています。

現在はなかなか見る機会がありませんが…。

大鳥居の隣に地蔵堂がありました。

ちょっと見た目怖い感じがしますが、ここには子育て地蔵や夜泣き地蔵といった、子供に対しての御利益を得られる地蔵がたくさんいます。

鐘をついてみてください。

なんだか風情を感じる音がします。

案内

所在地:群馬県藤岡市藤岡1152

お問い合わせ:027-422-2597

メール:info@fuji-sengen.sakura.ne.jp;

受付時間:9時30分~11時30分

13時30分~17時

休業日:仏滅の日、お盆期間

アクセス:徒歩 JR群馬藤岡駅から12分

車 上信越自動車道 藤岡インターより7分

駐車場:駐車台数は50台くらい(私の目算です)

ホームページ:http://sengen.skr.jp/

地図:

最後に

いかがだったでしょうか?

富士浅間神社は、とても静かでのんびりとした神社でした。

平安時代に建てられたとされる神社ですので、千年ほどに創建されたものです。

境内に立っている御神木はとても大きく、そういったところからも歴史を感じる事ができます。

7つの神玉集めのイベントとして訪れたのですが、由緒あるとても神聖なものやご利益をいただいて、とても有意義な参拝ができました。

このような気づきを与えてくれたこのイベントに感謝したいと思います。

<終 ~【群馬】富士浅間神社「7つの神玉集め」桜の神への安産祈願♪~>

コメント